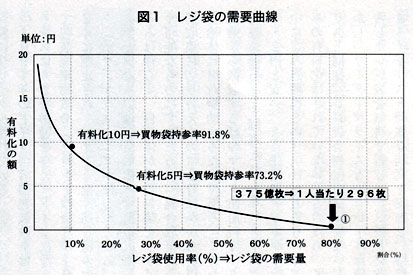

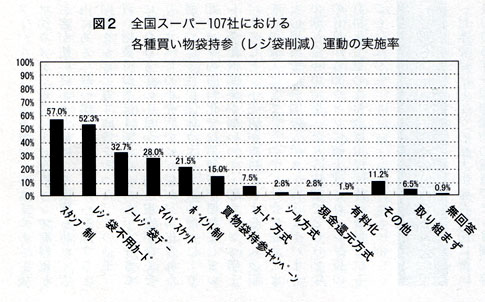

| ���W�܍팸�̂������� �@�M�҂����W�܂���������悤�ɂȂ��Ă��ł�15�N�ƂȂ�B���̐l�͂��������W�܂ƌ�����������Ȃ����A���W�܂��g���̂Ă̏ے��ƌ���M�҂́A���W�܂����H�̂��������ɎU�����Ă��錻��̏�}���ł��Ȃ��Ȃ�A���W�܈ȊO�̊ʂ�y�b�g�{�g�����̎U�����A�����̗��p���~�߂����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��ƍl����B�e���̎g���̂Ă���߂��������Ȃ�A���W�܂̗}������n�߂�ƌ����̂��A�M�҂̎咣�ł���B �@�M�҂����ɖڊo�߂��̂͒x���A30����߂��Ă���ł���B�������āA�������璷��֎Љ�Ȃ̋��t�Ƃ��ĕ��C���邱�ƂɂȂ����B���ׂ�̂��D���������̂ŁA�܂������ׁA���ɂ��ݖ��ɖڂ�t�����B���k���W�߂Ċw�Z�̑O�̓��H�e�ɒu�������݂���̂ǂ���������Ă���̂���������Ȃ���������ł���B���傤�ǁA�g���̂Ẵv���X�`�b�N��ʓ������s��n�߁A���ݖ�肪���ڂ𗁂юn�߂����ł������B�����ŁA���݊W�̖{��ǂ݁A�ċp��▄���n�����w�A�s�������Ƀq�A�����O�����č��Z�̋I�v�ɘ_���\�����B���̌����ł́A�w�Z�̏ċp�F�ł��_�C�I�L�V�����������Ă��邱�Ƃ��x�������B������15�N�O�ł��邩��挩�̖����������Ƃ����ׂ��ł��낤�B���̂悤�Ȏ��Ƀ��W�܂��C�̒�ɕY���Ă���̂������B�����ڌ��������Ƃ����W�܂̌����Ɏ��g�ނ��������ɂȂ����B�M�҂́A�����ɂ��鍠����ނ肪�D���ŁA����ɕ��C����Ɩ��T�A�ނ�ɍs���قǂ̒ނ肫���ɂȂ����B�C�̔����Ȃ����E����ꎞ�ł��Y�ꂽ���Ƃ������Ƃ����낤�B�����̉ɂ����t����ƒނ�ɏo�|�����B����Ȃ��鎞�A����ɓn���Ēނ�����悤�Ǝv���t���A���肩��D��30���قǂ̗���ɓn�����B�D���~��A�b���s���ƁA�����ȍ��l�����������A���C�Ȃ�����Ɖ���甒�����̂��T�A�U���A���l�̒�ɒ���ł���B�悭�悭������A����̓��W�܂ł������B�ǂ����A�{�y�̒���Ŏ̂Ă�ꂽ���W�܂����ɏ��A�C�𗬂�ė���܂ʼn^��A���̗��܂��̍��l�̒�ɒ��ݍ��Ɛ��@���ꂽ�B �@�e���r�ł������悤�ȃV�[����ڌ������B�����l�C�������m�g�j�̔ԑg�����Ă�����A���������É����x�͘p�̊C�̒�P�C�S�O�O�����f���o���Ă������A�Ȃ�ƃ��W�܂��������C�̒�ŁA�܂�ŗH��̂悤�ɂ����h��Ă���̂������B����ɉȊw�����̋L�����Ռ��I�������B�L���ɂ��ƁA�C�^���A�̃A�h���A�C���݂łP�X�W�S�N�A�ꓪ�̃N�W�����ł��グ��ꂽ�B�����A���w����������肪�N���Ă������ŁA�������������ׂ悤�Ƃ������ƂɂȂ�A�̂�Ă݂���A���W�܂����邸��o�Ă����B���̐��Ȃ��50���B���̓��̂P�����A�ɋl�܂�A�������������̂Ɛ������ꂽ�B���ꂪ���W�܌����ɓ˂��i�ނ��������ɂȂ����B ���������̊T�v �@���W�܂̍ő�̖��_�́A�����Ŕz�z���Ă��邽�߂ɁA�K�v�ȏ�ɗ��p����Ă��邱�Ƃł���B���{��`�ł́A���i�𒇗����ɂ��Ď��v�Ƌ������ނ荇���Ă���B�Ƃ��낪�A���W�܂ɂ͉��i���Ȃ����߂ɁA���v�ʂ����܂炸���p����Ă���i�}�P�����͂T�ʼn��i�j�B���̎��Ԃ́A���W�̋߂��ɗ����Ď��ۂɔ������܂����Q���Ă��邩�ǂ��������邱�Ƃŗǂ�������B�ǎ҂����W�t�߂ɗ����Ē�������Ă݂�Ɨǂ����낤�B�A���A�X�[�p�[�̏o���Ŕ������܂�Ă��邩�ǂ����Ŕ��f����ƁA��ςȊԈႢ���N�����B�������܂������Ă��Ă���̂ɁA���i���P�Â��J�ɓ����ȃ|���܂ɓ���A���������Ƀ��W�܂ɓ���A��������Q�����������܂ɓ����l�����邩��ł���B���ɂ́A���W�܂ɓ��ꂽ��A�A�肪�ˁA���[���Ɋ����ꂽ�����ȃ|���܂̃��[�������邮��Ĉ�������Ď����ċA��l������B�������������W�܁A�����|���܂�����������ł���B���̂悤�Ȑl�ɂ́A�ꌾ�����Ă��������B���Ȃ��̂悤�ȏ��삪�܂�����āA�������������i�̉��i�ɔ��f���A���Ȃ��̖��ʂ����������Ă��邱�ƂɂȂ�Ƃ������Ƃ��B�X�[�p�[���̌o�c�҂ɂ̓��W�܂��z�z����T�[�r�X���~�߂Ȃ��ƁA�Ζ��Ƃ��������̗��p�𑣐i���A���W�ܐ����E�^���A�p���������ɂb�n2���r�C����A�n�����g���ɏ���҂����݂��Ă��邱�ƂɂȂ�Ƃ������Ƃ�i���Ă��������B�������ʃK�X�r�o�ʂ��P�X�X�O�N��łU���팸����Ƃ������{�̍��ۓI�Ȗ���邽�߂ɂ́A�������p�̗}�~���������ʃK�X�팸���j���[�̈�ɓ���Ă����ׂ��ł���B  ���W�ܗL�������������[���b�p���� �@������ł́A���W�܂��팸���A��Q���~�����̐Ŏ���p�����̌��ʓ��Ɏg�p���邽�߂ɁA���W�܂P��������T�~�̃��W�ܐŁi�����Ȃ݊��ړI�Łj���Q�O�O�Q�N�ɏ�ቻ�����B�c�O�Ȃ���c��Ƃ̖ŁA�G�R�V�[�����̔��������Q�^���𑣐i���钆�ŁA�{�s������͍����邱�ƂɂȂ��Ă���A�܂��{�s����Ă��Ȃ��B�Ƃ��낪�A���E�ł͂��߂ă��W�ܐł��ۂ�����������B���ꂪ�C�^���A�ł���B�P�X�W�S�N�̃N�W���ł��グ���������������ɁA�C�^���A�ł́A�Z���^�����N����A�P�X�W�X�N�A���W�܂P���P�O�O�����i��U�~�j�̃��W�ܐł��ۂ����邱�ƂɂȂ�A�������P�O�O�����������̂ŁA���킹�ĂQ�O�O�����i��12�~�j�ŗL��������邱�ƂɂȂ����B�M�҂́A���̌�̃C�^���A�����m�낤�ƁA���@�������ɉp��̃��[�����o������A�C�^���A��ŕԎ��������B����ɂ��ƁA�ǂ��������R���͕s�������A���W�܂ւ̉ېŐ��x�́A�P�X�X�S�N�ɔp�~����A�����āA�Đ��������g��Ȃ����@�[�W���̃|���G�`�����̃v���X�`�b�N�t�B�������E�A������Ǝ҂ɑ����㍂��10���̃��T�C�N�����S�����ۂ������ɑ������B�������A���̖@�����A���@�[�W�����ǂ����̔��f��������߂ɑ����̕s�����s���A�Ŏ��������������̕��������Ƃ�����ԂɂȂ��Ă��܂��A���̖@�����P�X�X�V�N�ɔp�~����Ă��܂����B���ǁA���݂��v���X�`�b�N�̃��W�܂��ǂ��ł��g���Ă���B�A�����W�܂̗L�����͂��̌�������A���݂͉ېŕ����������P�܂P�O�O�����ŁA�ǂ��̃X�[�p�[�ł��L��������Ă���B�X�[�p�[�S�X�̓X���ɕ������Ƃ���A�Q�O�O�����̎��͂T���̐l�������܂����Q���Ă������A���݂ł�10�`20���ʂƂ����B �@�X�C�X�ł́A���т̔����̂P�V�P�����т��������鐶���g�D�̋���X�[�p�[�̃~�O���ƁA�R�[�v�i�����j�y�сA���ׂẴX�[�p�[�ŁA���Ȃ�ȑO�����30���b�y���A20�~���ŗL��������Ă���B���̗��R�Ƃ��ẮA�S���ł��ݏ����̗L�������i�߂��A�N�Ԗ�P�T�O�t�����A��P���~�̂��ݏ�����{�����̑��ɁA���݂��o�����ɁA�w��ܑ�Ȃ����́A�܂ɗL���̃V�[����\��t��������ł̗L�����i35���b�g���̂P�̑܂�V�[����́A1.5�t�����A��P�O�O�~�j������Ă��邽�߂ł���B �@�h�C�c�ł��g���̂Ă̊ʂ�y�b�g�{�g�����̐��Y�����������Ă���B�����ŁA�����E��������łȂ��A�p�����ɂ���Ƃ̐ӔC���g�傳���āA�����E�̔���ЂɎg���̂ėe���̈������Ƃ��ݏ����A���T�C�N���̐ӔC����������g�吶�Y�ҐӔC�̍l�����������ꂽ�u��E�e��p�����̔�������Ɋւ��鐭�߁v�����E�Ŏn�߂ĂP�X�X�P�N�ɋK�肳�ꂽ�B���̊�Ƃ̊g�吶�Y�ҐӔC��S�����߂ɐݗ����ꂽ�̂��A�c�r�c�@�i�f���A���E�V�X�e���E�h�C�`�������g�j�Ђł���B�f���A���́A��d�̂Ƃ����Ӗ��ŁA�����̂̂��݉�����[�g�̑��ɁA���p��e�Ƃɒu���ꂽ���F�̉������܂ɂ�����E���T�C�N�����邽�߂ɂ����Ă��B��Ƃ͉��̃}�[�N�i�O�����[�l�v���N�g�j�i�ɓ\�t���A�c�r�c�͂��̃}�[�N�g�p�������邱�Ƃɂ���āA�g�p�ςݗe���̉���ƃ��T�C�N����p��d���B���W�܂P��������ł́A��Q�~���x�̃}�[�N�g�p���ł���B�܂��A�h�C�c�ł́A�S��Ƒ��ŊT�˂P���U��~���x�ł��ݏ������L��������Ă���B���̂��߁A���W�܂͑S�X�[�p�[��10�~�O��ŗL��������A���������Q���͖�T���ɒB���Ă����B �@�C�M���X�ł́A���W�܂�z�z���Ȃ��f�B�X�J�E���g�X�������A�X�[�p�[�Ń��W�܂�L�������Ă���X�͂Ȃ��B�������A���̃e�X�R�A�E�F�C�g���[�Y�A�Z�C���Y�E�x���[�Y�ł́A����̏�v�ȃ��W�܁iBag For Life�j��10�y���X�A��20�~���Ŕ̔����Ă��āA���̑܂��g���Â����ꍇ�́A�����ŐV�����܂ƌ������Ă����T�[�r�X���s���Ă����B������ꂽ���W�܂́A�V�i�̃��W�܂̖�80���܂ō������A�܂����W�܂Ƀ��T�C�N������Ă���B �@�P�X�X�P�N�̃h�C�c�̗e�����߂́A�t�����X�ɑ傫�ȉe����^���A�h�C�c�ɂȂ���ĕ�p�������߁i�������h���߁j���P�X�X�Q�N�ɐ��肳��A�h�C�c�ƑS���������̃}�[�N�i�|�����E���F�[���j���g���Ă���B�h�C�c�ƈقȂ�̂́A�����̂Ƃ͕ʂ̎��W�V�X�e���͍�炸�A�����̂��e�������T�C�N���\�Ȃ��̂ɂ��邽�߂ɁA�������W���番�ʎ��W�ɐ�ւ���̂ɗ]���ɂ������p�������̂ɍ����������邾���ł���B���̂��߁A��Ƃ��璥������̃}�[�N�g�p���́A���ϓI�ȗe���P������P�T���`�[���A��0.2�~�ƈ����B�܂��Z���ŃA�r�J�V�I���̒��ɂ��ݏ����łƂ������ڂ�������̂́A���݂̗L�����͂���Ă��Ȃ��B���̂��߁A�C�M���X�Ɠ��l�A���W�ܗL�����X�܂͏��Ȃ��B�������A���[�_�[�v���C�X�ƃ��N���[���͎g���Â������W�܂��ŐV�������W�܂ƌ����ł���C�M���X�Ɠ��l�Ȑ��x�����{���A���Q���͂W���ɒB���Ă���B �@�f���}�[�N�ōł����ڂ��ׂ����Ƃ́A�P�X�X�S�N���A�Ő��̃O���[���������{���Ă��邱�Ƃł���B�O���[�����Ƃ́A���ɂ₳�������Ƃɂ́A�ł��������A�����ׂ��������Ƃɂ͐ł��������āA�Ő��x���g���ĎЉ�����ɂ₳�����Љ�ɗU�����Ă������Ƃ������̂ł���B���ݏ��������̗�����A���T�C�N������ꍇ�͖��ł����A���݂̖����ĂƏċp�ɂ͂��ݐł��ۂ���Ă���B���ݏ�����S���s���������̐ŋ��𐭕{�ɔ[�߂邪�A���̊z�͎s���ɓ]�ł���A��ʉƒ�ł������~���x�ł��ݏ������L��������Ă���B����ɁA�e����܁A�g���̂Ă̐H��A���A�X�`���[���A���r�ɂ͗e���ېł��ۂ����Ă���B������O���[��������A���r�┭�A�X�`���[���A�v���X�`�b�N�̑܂͍����A���W�܂̏ꍇ�A���̏d����10���Ƃ���Ɩ�R�~�̉ېł��P���̃��W�܂ɂ������Ă��邱�ƂɂȂ�B���܂͖z�ł���B�w�����ɂ�25���̕t�����l�ł�������̂ŁA���ׂẴX�[�p�[�ŊT��35�~�O��Ń��W�܂͗L��������A���������Q���͖�S���ł������B �@�����������[���b�p�U�P�����܂Ƃ߂�ƁA�S���Ń��W�܂̗L���������{����Ă���̂́A�f���}�[�N�A�h�C�c�A�C�^���A�A�X�C�X�̂S�P���ł���B����������ݏ������L��������Ă�����A�g�吶�Y�ҐӔC�̎��{�ŁA�����E�̔��������ł͂Ȃ��A�p�����ɂ���Ƃ̐ӔC���ۂ���ꂽ���Ƀ��W�܂��L��������Ă���B���ăC�M���X�ł́A���ݗ����ł͂�����̂́A��ʎs�����x�������ݏ����ł��Ȃ��A���ݏ������L��������Ă��Ȃ��B�t�����X�́A�Z���ł̒��ɂ��ݏ����ł����ڂƂ��Ă�����̂́A���ݏ����̗L�����ł͂Ȃ����߁A���̂Q�P���ɂ̓��W�܂�L�������悤�Ƃ����C���Z���`�u���������A���W�ܗL�����X�܂͏��Ȃ��B �؍��͖@���Ń��W�܂̗L�������`���t�� �@�؍��ł́A���݂̂قƂ�ǂW���߂���������������Ă������A���{�Ɠ��l�A�����n���s������悤�ɂȂ�A�P�X�X�S�N�Ɉ��p�i�g�p�K�����n�߂�Ƌ��ɁA�P�X�X�T�N�ɂ͊؍��S�y�Ŏw��L���܂ɂ�邲�ݏ����̗L�����Ǝ������݂̕��ʎ��W���n�߂��B�؍��ł́A�g���̂ėp�i�̂��Ƃ����p�i�ƌĂ�ł���B���R�b�v��v���X�`�b�N�̃X�v�[���E�ٓ����A���W�܁A���u���V�Ȃǂ�����ł���B���̔�������p�i�ł���B���p�i�g�p�K�����n�܂��������͗�O���������ʂ��オ��Ȃ������B�K�����������Ȃ������������́A�P�X�X�V�N�̉ĂɋN�������^�����ɁA�����l�b���^����Q�n�����@�������Ƃ���ł���B��b�������Ō������̂́A���p�i�̃v���X�`�b�N���C�݂�͐�~���ő�ʂɎU�����Ă���������B���ꂪ���������łP�X�X�X�N�Q���ɖ@������������ċK���̌��ʂ��オ��A�؍��S�y�ŁA���p�i�̃��W�܂⎆�܂��U���ȏ㌸�������Ƃ����B���̌���S�ݓX��V���E�X�[�p�[�}�[�P�b�g�ł́A�r�j�[���̃��W�܂�20�E�H���A���܂͂P�O�O�E�H���ŗL�������A���q���g���I�������ɁA�ēx�X��K��ēX���ɂ���u�̊��R�[�i�[�v�֕ԋp����ƁA���z�����q�ɕԂ������������B���̌��ʁA���������Q���͂S���ɂȂ����Ƃ����B����ɂQ�O�O�R�N�̂P������͗�O�K�肪�Ȃ��Ȃ�A���ׂĂ̏����X�Ń��W�܂��L�������ꂽ�B�ŋ߂ł́A�Z���c�̃E�G�X�g21�̒�Ăɂ��20�E�H���̗L�����ł͏���҂�����Ă��܂��A���W�܍팸���ʂ��ア�̂ŁA50�E�H���w�l�グ���邱�ƁA�����X���L�����ɂ��������z��X�̎����ɂ��Ă����̂ŁA�Љ�ɊҌ�����Ƃ̒�ĂŁA�S���̑��X�[�p�[�E�f�p�[�g�̘b�������̌��ʁA�Q�W�T�X�܂łQ�O�O�Q�N�̂U������50�E�H���ɒl�グ����A���W�܂̗L�����ŏW�߂������͎s���c�̂Ɋ�t����邱�ƂɂȂ����B ���W�܍팸���i�܂Ȃ������̎��� �@���{�ł́A�h�C�c�̊g�吶�Y�ҐӔC�ɏK���A�P�X�X�T�N��ʔp�����̏d�ʂłQ�`�R���A�e�ςłU�����߂�e���p�����̌��ʂƃ��T�C�N�����E���p���Ǝ҂ɋ`���Â����e�����T�C�N���@�����肳�ꂽ�B���̖@���ł́A�т�A�ʁA�y�b�g�{�g���A���p�b�N�A�i�{�[���̑��ɂ��̑��e���Ƃ��̑��v���X�`�b�N���e���i���W�܂͂��̕��ނɑ�����j���@�̑ΏۂɂȂ����B�������A��Ԏ������l�����������W�E�^���ƁA�ٕ����Ȃ����k����10�g���Ԃʼn^�ׂ�܂łɑI�ʕۊǂ��ꂽ�������ɂ���܂ł̐ӔC�������̂ɉۂ��ꂽ���߁A���Ǝ҂̎g���̂ėe�������炻���Ƃ����C���Z���`�u�̓����]�n�����Ă��܂����B�ނ���A���T�C�N���̓����p�ӂ��ꂽ���ƂŁA�܂�Ń��T�C�N�����ƍߕ��̂悤�Ɋʂ�y�b�g�{�g���A���W�ܓ��̎g���̂ėe���̎g�p���g�債�A��O�ɂ͎g���̂ėe�����U�����Ă���B���W�܂ɂ��Č����A���W�܂�L��������Ηe���@�̑ΏۊO�ƂȂ邽�߁A�L���������y���邾�낤�Ɗ��҂���Ă������A�X�[�p�[�����̃��T�C�N���ӔC���ʂ����߂Ɂi���j���{�e�����T�C�N������Ɏx�������T�C�N����p�i�ď��i���ϑ����j���������߂ł��낤���A�����ȊO�Ŗ@�{�s��ɗL���������X���Ȃ��B�@�̋K�����ʂ̓��W�܂̌����������Ȃ��������ł���B�����ł͖@�{�s�O�ɗL���������{���Ă����̂͂P�X�X�R�N�łS�T�R�X�܁A�{�s��̂Q�O�O�R�N�Q�����݂ł́A�P�Q�O�Q�X�܂̂���63���̂V�T�W�X�܂ŗL���������{���A���W�܍팸���ʂ�77���ɒB���Ă���B�M�҂��L���������{���Ă��鐶���ƈ�ʂ̓X�R�X�܂̌v20�X�܂v�����������ʂł́A�T�~�̗L�����łV���O��A10�~���ƂX���O��̐l���������܂����Q���Ă����B�}�P�ŁA�}���̇@�����p����Ă��錻�݂̏ŁA�N�ԂR�V�T���������p����Ă��邱�Ƃ������B����ɔ����ă��W�܂����ނ���ƂT�~�����̃X�^���v�����̓V�[���P������t����A20��̉���20���̃V�[���łP�O�O�~�̊���������X�^���v�E�V�[���������A�قڑ��̃X�[�p�[�S�X�ł���Ă��邪�A���̌��ʂ͒Ⴍ�A���������Q���͂킸���T���ȉ��ł������B 15�N�x���W�ܒ����̊T�v �@�S�������w�Z�A�����c��ł́A�s���A��ƁA�Z�����͂����킹�ċ����^�����邱�Ƃ��ł���A�傫�Ȑ��ʂ��グ����ƍl���A�������̓��{��n�鋦��Ƌ��c���A���݃[���p�[�g�i�[�V�b�v��c�̂��x�����A�Q�O�O�R�N�A�o�ώY�Ǝ҂��炢���������S���̖{�Ђ�ԗ������X�[�p�[�E�z�[���Z���^�[�E�R���r�j�E�S�ݓX�E�h���b�O�X�g�A�̊e�{�Ђ̖�������ƂɃA���P�[�g�����[��z�z�����B�S�z�z���͂R�O�T�ЁA�L���������61.3���ł���B �@���W�܂��P�X�V�Q�N�ɓ��{�Ŕ�������A����܂ł̃N���t�g�����}���ɋ쒀�A�ȗ�30�N�ȏ�ɓn���āA���E���Ń��W�܂����p����Ă��邪�A���W�܂��팸����^�����A���W�܂��g���n�߂�Ɠ����ɁA�����w�Z�𒆐S�ɂ��Đi�߂��A�X�[�p�[�ł����̉^���ɐG������āA�e��̗��X�q�̔������܂̎��Q�𑣂����������Q�^�������{����Ă���B�}�Q�ł́A�X�[�p�[�̔��������Q�^���̎��{�����܂Ƃ߂��B�}���̃V�[������X�^���v���Ƃ́A�������܂����Q�����ꍇ�ɁA�T�˂P��T�~�����̃V�[���⎆�̃J�[�h�ɃX�^���v������A20��W�߂���A���ꂽ�J�[�h�͂P�O�O�~�̌����Ȃ����A���������Ȃǂƌ����ł��鐧�x�ł���B  �@�}�Q�Ɍ���悤�ɁA�V�[���͖ʓ|�����Ď��{���͂R�����x�ł��邪�A�X�^���v����57���Ɣ����ȏ�Ŏ��{����Ă���B���W�ܕs�v�J�[�h�́A��̂Ђ��́u���W�ܕs�v�v�Ə����ꂽ�v���X�`�b�N�̃J�[�h�̂��Ƃł���B���W�t�߂ɒu����A�u���W�ܗv��܂���v�ƌ����̂��p���������Ƃ��������q���A�������J�S�ɂ��̃J�[�h��u���Ă����A���W�܂��s�v�Ƃ������Ƃ����W�W�ɕ�����Ƃ������̂ŁA���݂̎��{����52���A�X�[�p�[�̔����Ɉ�Ŏ��{����Ă���B�Q�O�O�P�N��11���ɋ��R�s�Ŏn�܂����m�[���W�܃f�[���A��R���̎��{���ł���B�}�C�o�X�P�b�g�i�}�C�J�S�j�́A�X���Ŏg���Ă��锃�����J�S�Ɠ����`�ŐF���Ⴄ�����̃J�S�������^������������̔����Ă�����̂ŁA���q���������̎��ɓX���Ŏg�p�ł��A���W�Ŏx������́A���W�܂ɓ���ւ���K�v���Ȃ��A���̂܂ܒP�Ɏ����^�ׂ�Ƃ������̂ł���B���{���͂�����R���ł���B�|�C���g���́A���W�܂����ނ����ꍇ�ɔ��������������Ɠ����|�C���g�����炦����̂ŁA������J�[�h�ŋL�^�ł���悤�ɂ������̂��A�J�[�h�����ł���B�|�C���g���͖�Q���A�J�[�h�����̓X�[�p�[�łV���Ƃ܂����y���^��ł��Ȃ��B�������A�J�[�h�������̗p���Ă���C�Y�~���╽�a���́A�������܂̎��Q������S���ƁA�e�픃�������Q�^���̒��ł��Ȃ�Ȍ��ʂ��グ�Ă���B�����Ҍ������́A�������܂����Q�����ꍇ�ɂT�~���̌��������炦����̂ŁA�̗p���Ă���X�[�p�[�͐����Ə��Ȃ��B���̂悤�ɁA�X�[�p�[�ł́A���������Q�^�������Ȃ�^��ł�����̂́A�\�P�Ɍ���悤�Ƀz�[���Z���^�[�̖�X���A��ǂ̖�V���́A���������Q�^���ɉ����u���g��ł��Ȃ��v�̂����Ԃł���B

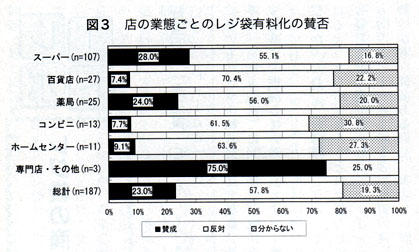

�@���W�܂̗L���������{���Ă���̂́A�P�W�V�Ђ̒��ŁA���܂̗L�����͏����U�~�̗L���������{���Ă���I�[�P�[�݂̂ł���B���������Q���́A����78.2���ɒB����ƌ����B �@���W�܂̗L�����̎^�ہi�}�R�j�ł́A�S�̖̂�Q�����^�����Ă���B�X�[�p�[�ł͖�R�����^�����A�S�ݓX�A�R���r�j�A�z�[���Z���^�[�͂P�����B�L�����ɔ����Ă���̂͑S�̂Ŗ�U���ł���B���Η��R�ň�ԑ����̂́A�u�T�[�r�X�̒ቺ�ɂȂ邩��v�Ɓu�g���u���̌����ɂȂ邩��v����������R���Ƒ����B�u�S���I�Ɏ��{����Ă��Ȃ�����v�͖�Q����A�u�������̌����ɂȂ�v��u�q������v�A�u�o�������v�Ȃǂ͐����݂̂ł���B �@���W�܂̍팸�Ńl�b�N�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ͉����H�ƕ������Ƃ���A�u����҂����߂邩��v���ł������A�S�̂ƃX�[�p�[�Ɩ�ǂ����ꂼ���U���A�R���r�j����W�����߂Ă���B�u�����݂������Ȃ�����v���S�̂Ŗ�Q���A�u����グ������v�͂Q�������Ȃ��B  �s���^���Ƃ��Ď��g�ޏꍇ�̕����� �@�s���^���Ƃ��āA����^�����ǂ��i�߂Ă����ׂ��ł��낤���B����̒����ł����炩�ɂȂ������Ƃ́A�X�[�p�[�������W�܂̗L������W�ܐłɔ����Ă���̂́A����҂����W�܂����߂Ă���Ɗ�Ƃ��l���Ă��邩��ł���B�܂��A�ȉ��̂��Ƃ��A����҂ɒm�点��K�v������B���Ȃ킿�A���W�܂��ɂ���Ɨ��p����A���p�̌o��́A��X�̍w�����鏤�i�̉��i�ɔ��f���邱�Ƃ��B�܂���X�̓��W�܂̖����z�z��]��ł��Ȃ����ƁA�Œ���ł��A�������܂����Q�����q�ɓ��T���x��^����悤�ɁB�����āA���������Q�^�����{���̒Ⴂ�z�[���Z���^�[�A�R���r�j�A�h���b�O�X�g�A�ɉ^�����L�߂�Ƌ��ɁA�����̖��ʂƂ��݂̌��ʁA�U�����݂̌����ɂȂ��郌�W�܂̗L������₦����Ƃɋ��߂邱�Ƃ��K�v�ł���B�������Ċ؍������{���Ă���悤�ɁA���W�ܖ����z�z���֎~����@�߉���A�g�吶�Y�ҐӔC�̓K�p�A���ݏ����̗L�����A���W�ܐœ����]�܂��B �Q�l�E���p���� �u���Ɋւ��郉�C�t�X�^�C���̌������@�p�[�g�P�@���W�܂ɂ��Ă̒������v���݃[���p�[�g�i�[�V�b�v��c�E�S�������w�Z�A�����c�� |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||